Le soleil de l’après-midi traversait les grandes fenêtres de la salle de mathématiques avancées du collège Roosevelt. Dans les rayons obliques, la poussière virevoltait, et les bureaux, marqués de coups de stylo et de prénoms gravés à la hâte, gardaient en mémoire des années de contrôles, de brouillons et de soupirs.

Devant le tableau, Monsieur Harold Whitman, front dégarni et moustache frémissante, égrenait le programme du jour avec le ton sec d’un juge plus que d’un enseignant.

— Aujourd’hui, on va séparer ceux qui ont leur place ici… des autres, déclara-t-il d’une voix tendue.

Ses yeux finirent par se fixer sur Marcus Johnson — douze ans, silencieux, cahier fermé, seul élève noir de la classe. L’atmosphère perdit aussitôt quelques degrés. À côté de lui, Sarah Chen, d’ordinaire la première à participer, se fit toute petite sur sa chaise. Tommy Rodríguez, assis à droite de Marcus, serra les dents. Avec Whitman, parler revenait presque toujours à se mettre en danger.

Sur le tableau, le professeur dessina une équation différentielle monstrueuse : intégrales dans les intégrales, fonctions imbriquées, paramètres partout. Une forêt dense de symboles. Même les plus forts de la classe reculèrent intérieurement.

— J’imagine que la plupart d’entre vous n’ont même pas la moindre idée d’où commencer, lâcha Whitman d’un ton mielleux. Mais peut-être que… Monsieur Johnson voudrait tenter sa chance ? Après tout, certains ont des “accès facilités”, il faut bien les mériter.

Quelques élèves étouffèrent un hoquet d’indignation. Le sous-entendu était brutal, transparent.

— Allons-y franchement, ajouta-t-il, presque amusé par sa propre cruauté. Résous cette équation, et… tout mon salaire annuel sera à toi.

Il eut un petit rire nasillard.

— Quatre-vingt-cinq mille dollars. Sans doute plus que ce que ta famille n’a jamais vu passer.

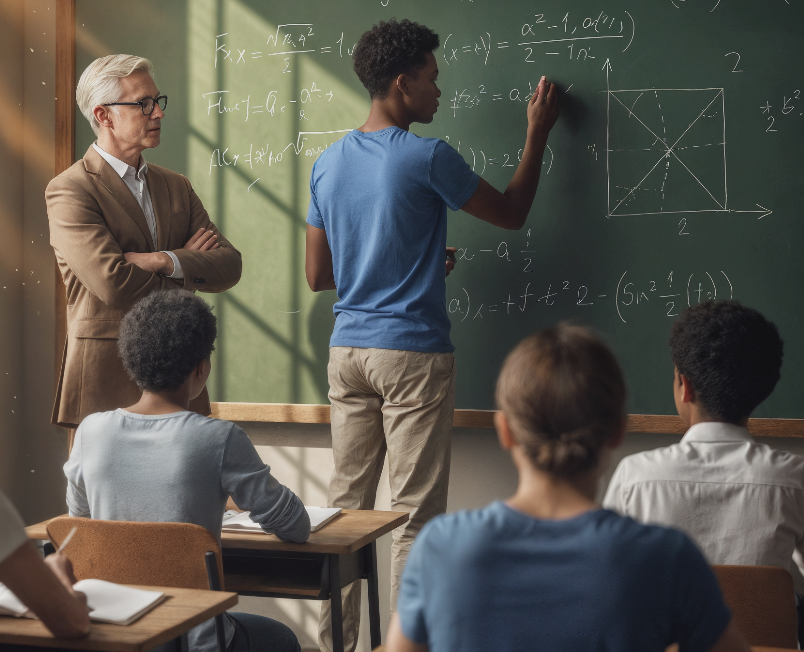

Le silence se fit lourd, métallique. Marcus ne cilla pas. Il se leva, repoussa sa chaise qui racla le sol, et s’avança vers le tableau.

— Il me faudra vingt minutes, dit-il calmement.

Whitman eut un ricanement sec.

— Tu peux y passer vingt ans, ça ne changera rien.

La craie effleura le tableau vert. D’abord des repères, puis une décomposition méthodique : changement de variable, réécriture de l’expression, élimination d’un terme perturbateur. La main de Marcus était ferme, régulière. Le frottement de la craie imposa un nouveau tempo à la pièce, comme un battement régulier qui synchronisait les respirations.

Sarah sortit son téléphone et commença à filmer. Tommy aussi. Pas pour se moquer, mais parce qu’ils sentaient qu’ils assistaient à quelque chose d’important.

— Regardez-moi cette “confiance disproportionnée”, commenta Whitman en arpentant les rangées. Il recopie des trucs qu’il a dû voir sur Internet.

Sans se retourner, Marcus répondit d’une voix posée :

— Là, j’utilise une combinaison de substitution et d’intégration par parties. La méthode directe bloque à cause de la composition de fonctions. Il faut d’abord transformer.

Une vague silencieuse traversa la classe. Sarah suivait le raisonnement, yeux plissés. Il ne testait pas au hasard : il déroulait une stratégie.

En cinq minutes, la moitié du tableau était remplie de lignes impeccables, de passages clairs, de simplifications qui tombaient juste. Même ceux qui n’y comprenaient pas grand-chose sentaient que la progression avait une logique, une cohérence qui ne ressemblait pas à de l’improvisation.

— Monsieur Whitman…, tenta Sarah. Je crois qu’il est… vraiment en train de réussir.

— N’importe quoi, coupa-t-il, mais sa voix manquait déjà d’assurance.

C’est précisément à ce moment-là que la directrice, Evelyn Carter, apparut dans l’encadrement de la porte. Droite dans son tailleur, regard vif, elle scruta la salle, puis le tableau, puis Marcus.

— Continue, dit-elle simplement. Je regarde.

Le corps de Whitman se crispa. Le centre de gravité de la pièce avait changé. Marcus reprit son travail. Transformation de Laplace, décomposition en fractions partielles, puis l’étape la plus fine : reconnaître une structure récursive et passer à une itération de point fixe. Dans le fond, quelques élèves vérifiaient sur leurs téléphones des définitions, des signes, des morceaux de méthode. Les murmures se transformèrent peu à peu en approbation.

— D’où ça lui vient, tout ça ? demanda Whitman, blême.

— De l’endroit où naissent les talents, répondit Sarah sans détour. Du travail. Et qu’on le laisse travailler.

Encore dix minutes, puis Marcus entoura le résultat final. Le geste était simple, presque discret. Il posa la craie et se retourna.

Personne ne parla. La solution s’étalait, claire, équilibrée, comme une évidence. Même pour ceux qui n’avaient pas les outils pour tout comprendre, quelque chose dans cette harmonie disait : *c’est correct*.

— Il faut qu’on parle, dit alors la directrice Carter, d’un ton net.

Elle se tourna vers Whitman :

— Étiez-vous sérieux, à propos de votre salaire ?

— C’était une… figure de style, balbutia-t-il.

Marcus haussa légèrement les épaules.

— Donc c’était une promesse faite pour humilier, en pariant sur mon échec. Message reçu.

Dans le même temps, on appela les parents de Marcus : sa mère, la docteure Amelia Johnson, professeure de mathématiques appliquées, et son père, James, ingénieur en aérospatiale. Ils arrivèrent rapidement. Un seul regard au tableau suffit à Amelia pour esquisser un sourire contenu.

— Itération de point fixe sur des fonctions imbriquées… Très élégant, commenta-t-elle. Puis, en fixant Whitman : — Dommage que la pédagogie n’ait pas été à la hauteur de la difficulté.

Les langues se délièrent. Sous le regard de la directrice, les élèves racontèrent : petites piques, sous-entendus sur les “quotas”, remarques méprisantes, orientation découragée pour certains, toujours les mêmes. Peu à peu, le portrait se dessina : ce n’était pas un incident isolé, c’était une habitude.

La directrice Carter lança officiellement une enquête. En attendant, Marcus fut invité à expliquer sa solution devant la classe, étape par étape. Il prit le temps de reprendre chaque passage, en reformulant, en donnant des exemples. Plusieurs élèves prenaient frénétiquement des notes. On avait l’impression que la salle de cours, pour la première fois, servait vraiment à apprendre.

Un professeur du MIT, sollicité à distance pour vérifier la solution, confirma lors d’une visioconférence que le raisonnement de Marcus dépassait largement le niveau attendu pour le collège, voire pour le début d’université. On ne pouvait plus minimiser : ce que Marcus avait fait était remarquable. Et la conduite de Whitman, elle, dépassait la simple maladresse.

Le soir même, l’affaire explosa dans le district scolaire. La vidéo de Sarah circula, les médias prirent le relais, des réunions d’urgence furent organisées. Le titre accrocheur « Un prof promet son salaire à un élève noir… et perd » se répandit partout. Derrière le slogan, le district dut se pencher sur un dossier beaucoup plus lourd : quinze années de copies notées de travers, de dossiers orientés vers des filières moins exigeantes, de commentaires “ironique mais pas méchants” visant toujours les mêmes profils. D’anciens élèves, aujourd’hui ingénieurs, artistes, chercheurs, vinrent témoigner de ce qu’ils avaient dû surmonter malgré ce professeur.

La conclusion fut claire : licenciement immédiat. Et, sur proposition d’Amelia et de Marcus, les 85 000 dollars évoqués devinrent la base d’un Fonds d’opportunités en mathématiques, dédié aux élèves sous-représentés en sciences. Le professeur du MIT promit de doubler chaque don. Whitman, livide, finit par hocher la tête.

— Je paierai, dit-il. Et j’essaierai de comprendre ce que j’ai fait.

Les semaines suivantes ne furent pas seulement consacrées à réparer, mais à transformer. Dans tout le district, on mit en place un dispositif baptisé progressivement la “méthode Marcus” : formations sur les biais implicites, audit fin des écarts de notation, remise à plat des critères d’orientation, repérage actif des talents, qu’ils soient en mathématiques, en arts, en écriture, en musique, en sciences ou ailleurs.

Marcus, lui, ne fut pas transformé en mascotte. On lui aménagea un parcours renforcé, oui : cours avancés, mentorat, projets de recherche, échanges avec des universitaires. Mais on veilla aussi à ce qu’il garde une vie d’ado : entraînements de basket, club de théâtre, rires à la récré. Grandir ne se résume pas à accumuler des crédits en avance.

Chez lui, ses parents mirent enfin des mots sur ce qu’ils faisaient déjà : ils avaient protégé son enfance. Marcus suivait des cours en ligne sous pseudonyme, correspondait avec des chercheurs, lisait des articles pointus. Mais ils avaient résisté à la tentation de le mettre en vitrine.

— Je ne voulais pas être un trophée, avoua Marcus. Je voulais juste apprendre… avec les autres.

Six mois plus tard, le collège Roosevelt organisa sa première “Célébration des intelligences multiples”. Le gymnase se transforma en exposition d’idées : démonstrations d’algorithmes, maquettes de ponts, installations artistiques de Tommy, lectures publiques de textes de Sarah, performances musicales, projets de sciences. Au fond, dans un cadre, on avait accroché la fameuse équation. À côté, un nouveau panneau recouvrait tout un mur : le “Mur des possibles” — copies de lettres d’admission, projets réussis, brevets, diplômes, esquisses d’avenir.

Ce jour-là, la directrice Carter arriva avec un invité inattendu : Harold Whitman. Plus de posture raide. Il semblait rapetissé, moins sûr de lui.

— Il donne maintenant des cours de soutien au centre Westside, expliqua la directrice. Son responsable dit qu’il écoute. Qu’il change.

Whitman s’approcha de Marcus, une enveloppe à la main.

— Premier versement pour le fonds, dit-il. Et… trois des jeunes que je suis au centre ont été acceptés dans des programmes d’été à l’université.

Il prit une grande inspiration.

— J’ai fini par comprendre que le vrai problème n’était pas l’équation. C’était ce que j’avais dans la tête. Une sorte de formule de préjugés que je confondais avec de l’exigence.

Marcus lui tendit la main.

— Merci d’essayer d’apprendre, répondit-il simplement.

La poignée de main fut courte, mais elle marqua un basculement. On ne soldait pas seulement un pari absurde : on refermait une page pour en ouvrir une autre.

Sur la porte de l’ancienne salle de maths — désormais celle de Mlle Martínez, jeune prof qui adorait lancer : « Et si on essayait autrement ? » —, une phrase avait été peinte en grandes lettres :

« Tout le monde peut résoudre quelque chose. L’important, c’est de choisir le bon problème. »

Tommy demanda à Marcus, moitié sérieux, moitié taquin :

— Alors, monsieur “génie caché”, tu regrettes d’avoir été démasqué ?

— Parfois, répondit-il en riant. Mais se cacher en permanence, ça épuise. Et puis maintenant, on peut aider ceux qui se cachent encore.

Dans le district, on parla du “Protocole Marcus”. Ce n’était pas une statue, ni une légende à répéter sans réfléchir. C’était une façon de faire : traquer les biais, ouvrir des portes au lieu de les verrouiller, croire que le talent peut surgir partout, y compris là où certains ne regardaient jamais.

Le fonds dépassa les 200 000 dollars en quelques mois. D’autres écoles copièrent le modèle. Les journaux résumèrent l’histoire un peu trop vite — comme toujours — en parlant d’“un enfant prodige et d’un professeur raciste puni”.

Eux savaient pourtant que ce n’était pas juste l’histoire d’un calcul très difficile. C’était surtout celle d’une autre équation, plus discrète et plus dure à résoudre : celle de la dignité.

Le lendemain, Marcus reprit simplement le cours de sa vie. Ses amis l’attendaient dehors pour les sélections de basket. Il continua à rater la moitié de ses doubles pas. Il éclata de rire. Le soir venu, il noircit quelques pages d’idées pour améliorer encore le programme d’enrichissement.

Et quelque part, dans une petite pièce du centre Westside, un ancien professeur traça une nouvelle équation sur un tableau et dit à un groupe de jeunes :

— On reprend depuis le début. Cette fois, c’est moi qui vais vous écouter.